内部監査室からの便り ~回向院と鼠小僧の不思議なお話~

今回は両国本社ビル6階の内部監査室より便りをお届け致します。

内部監査室は、日々社員の皆様がマニュアル通りに業務を推進されている事実を、エビデンスを基に評価し、監査法人に報告する業務を主としております。今期も監査が始まっております。評価対象となった折は、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

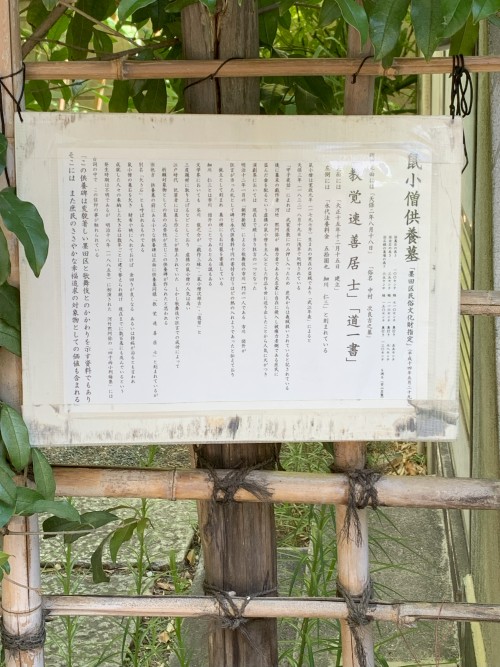

さて今回は以前こちらのコラムでも紹介されたJR両国駅に程近い「回向院」を少々深掘りしてみたいと思います。このお寺には、多くの人が訪れる風変わりなお墓があります。そこに眠るのは、高名な僧侶や大名ではない、江戸の世を騒がせた大泥棒、鼠小僧次郎吉(本名:中村次良吉)です。

鼠小僧は江戸時代後期に実在した盗賊で、生涯侵入した武家屋敷は99軒、被害総額は約3,000両。加えて、盗んだお金を貧者に分け与えたという伝説から、義賊として庶民に絶大な人気を博しました。しかしヒーローとはいえ法を犯し処刑された彼を、なぜ回向院は手厚く葬ったのでしょうか。

答えは回向院の成り立ちにあります。「明暦の大火」で亡くなった多くの無縁仏を弔うため、身分や生前の行いを問わず、すべての魂を分け隔てなく供養するために建立された懐の深いお寺だからこそ、罪人である鼠小僧も、一つの魂として手厚く葬られたのでしょう。

そして、ここからが不思議なお話です。いつしかその墓石は幸運のお守りとなりました。どんな警備も「するり」と抜ける彼にあやかり、墓石を削って持てば「困難をすり抜けられる」と信じられ、「試験合格」や「勝負運向上」を願う人々が削り続け、今もその人気は衰えることを知りません。

法で裁かれた罪人をヒーローとして慕い、救いを求める庶民の願い。それらすべてを受け入れる回向院の度量が、この不思議な光景を生んだのでしょう。 長い年月を経て代々丸くなっていく墓石は、江戸の世から令和の現代にわたり民衆の祈りの歴史を静かに物語っています。